Après

la victoire des Arabes sur les Byzantins en 647, Sidi ‘Uqba ibn

Nafi‘ fonda en 670, à 60 kilomètres de Sousse,

Kairouan ou Qayrawan (terme qui signifie place d’armes).

C’était un campement permanent, à l’abri des

attaques de la flotte byzantine, qui devait servir de base

opérationnelle pour lutter contre les Berbères.

Après

la victoire des Arabes sur les Byzantins en 647, Sidi ‘Uqba ibn

Nafi‘ fonda en 670, à 60 kilomètres de Sousse,

Kairouan ou Qayrawan (terme qui signifie place d’armes).

C’était un campement permanent, à l’abri des

attaques de la flotte byzantine, qui devait servir de base

opérationnelle pour lutter contre les Berbères.

Importante ville de Tunisie (102 000 hab. en 1995), la cité

moderne comporte, comme les autres villes du Maghreb, une kasbah

où se trouvent le centre administratif, les résidences

des notables locaux et les souks regroupant les activités

commerciales et artisanales. Les principales industries sont la

fabrication des tapis et des couvertures de laine. La ville, jadis

réputée pour le travail du cuir et pour celui du

cuivre, fut la capitale musulmane et la résidence des

gouverneurs arabes. Occupée par les Berbères en 689,

elle connut un siècle de révoltes et de luttes contre

les kharidjites. En 772, Yazid ibn Hatim prend possession de

Kairouan, rebâtit la Grande Mosquée, fait

aménager les souks pour chaque corps de métiers et

mérite le surnom de « second fondateur de la ville

». Ibrahim ibn Aghlab reconnaît tout d’abord la

suzeraineté de Harun al-Rashid puis s’affranchit de

Bagdad moyennant un tribut annuel et, à partir de 800,

constitue une dynastie indépendante qui se maintiendra un

siècle. Sous les Aghlabides, Kairouan connaît son

apogée. Pour assurer l’alimentation en eau potable, les

princes de cette dynastie, Ziyadat Allah Ier et Ibrahim, font

construire châteaux d’eau et citernes dont le bassin des

Aghlabides préserve le souvenir. La Grande Mosquée est

l’objet de plusieurs remaniements. Kairouan est aux IXe et Xe

siècles un sanctuaire et une grande ville de commerce.

C’est aussi une ville de science renommée pour son

école de droit malékite et son école de

médecine formée par Ishaq ibn ‘Imran.

Au milieu du Xe siècle, la ville connaît des troubles,

et le calife Isma‘il al-Mansur établit sa

résidence à al-Mansuriya, qu’il avait fait

construire à quelque distance de Kairouan. Au début du

XIe siècle, les Zirides rompent avec les Fatimides ; ils

installent leur résidence à Kairouan en 1048 et

reconnaissent la suzeraineté du califat de Bagdad. Les

Fatimides déclenchent alors l’invasion hilalienne qui

aura de profondes conséquences. Dès lors, le Maghreb

tourne le dos à l’Orient. Kairouan, ruinée en

1057, ne se relèvera pas de ce désastre : la

décadence s’accentue sous la dynastie berbère des

Hafsides (1228-1574). Maltraitée par les princes de Tunis, la

population de Kairouan est en révolte permanente. Depuis la

fin du XVIe siècle et tout au long du XVIIe, la région

devient l’enjeu des rivalités entre Turcs et Espagnols.

En 1702 Husayn ibn ‘Ali, fondateur de la dynastie husaynite,

relève Kairouan de ses ruines, restaure l’enceinte et de

nombreuses mosquées. Après une nouvelle période

de troubles graves au milieu du XVIIIe, la ville devient, en 1784,

« la plus grande ville du royaume après Tunis ».

Vivant sous le contrôle étroit des Turcs Ottomans,

Kairouan conserve son caractère de ville sainte musulmane

où le fanatisme hostile aux chrétiens persiste

jusqu’à la fin du XIXe siècle. Après la

signature du traité du Bardo (1881), Kairouan sera un des

foyers de la résistance au protectorat français.

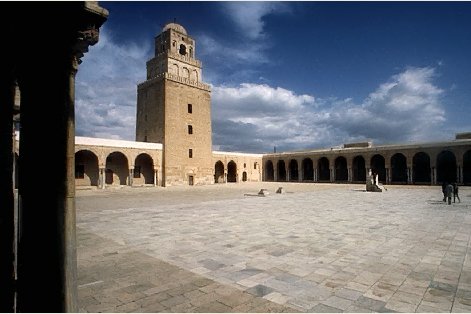

L’importance du passé de Kairouan est attestée par

de nombreux édifices. Sidi ‘Uqba fit édifier en

670 une des plus grandioses mosquées du monde musulman. Hasan

ibn Nu‘man remplace l’édifice primitif par une

nouvelle mosquée en 695 ; celle-ci, devenue trop petite, est

agrandie en 723 aux frais de Hisham, le calife omeyyade de Damas, qui

lui fait donner les dimensions de la mosquée actuelle. Le

minaret carré aurait été commencé

à ce moment. Construit en brique du côté nord,

dans l’axe du mihrab, il a 30 mètres de hauteur pour

environ 10 mètres à la base. Le modèle de cette

tour à trois étages en retrait doit être

recherché dans le Phare d’Alexandrie. En 774, le

gouverneur Yazid ibn Hatim fait à son tour abattre toute la

mosquée, à l’exception du mihrab, et la

reconstruit à nouveau. Cet édifice aurait

été remplacé en 836 par un autre, œuvre de

l’Aghlabide Ziyadat Allah. La grande mosquée actuelle ne

comprendrait donc, hormis le mihrab désormais enfermé

entre deux murs et visible à travers une fenêtre

grillagée, aucun élément antérieur au IXe

siècle.

L’ensemble de la cour et de l’oratoire devait avoir

à l’origine les dimensions actuelles (80 mètres de

large et 135 mètres de profondeur) ; un peu plus du tiers

finira par être occupé par la salle de prière.

Celle-ci comprend dix-sept nefs à toit plat orientées

perpendiculairement au mur de la qibla avec une nef centrale plus

haute et plus large. À l’intérieur, 414 colonnes

monolithes, provenant de monuments antiques, supportent le toit plat.

Chaque chapiteau repose sur une imposte qui reçoit la

retombée d’un arc légèrement

outrepassé, des tirants renforçant les piles des arcs

alignés en profondeur. En 836, la salle de prière de

Ziyadat Allah comprend quatre travées dont une plus large au

fond. Devant le mihrab l’intersection de la nef centrale et de

la travée large est surmontée d’une coupole

à larges côtes reposant sur un tambour octogonal aux

faces légèrement concaves dressé sur un massif

carré creusé de niches. En 862, Abu Ibrahim agrandit

l’oratoire de trois travées vers le nord. En 875, Ibrahim

II construit encore trois travées aux dépens de la

cour, également amputée sur les trois autres

côtés par des galeries doubles. Ainsi la salle de

prière s’ouvrira désormais sur la cour par treize

arcs. Au-dessus de l’entrée, une seconde coupole à

côtes sur tambour percé de fenêtres, la qubba Bab

al-Bahw, repose sur un premier tambour carré. La salle de

prière, au terme de ses agrandissements, compte dix

travées et présente un plan basilical où la nef

centrale et la travée terminale font apparaître un

tracé en T. Les épais murs en brique, dotés de

contreforts, sont percés de quatorze portes. À

l’est, un porche couvert d’une coupole à

côtes, le Bab Lalla Rayhana, s’ouvre dans un saillant

carré. Les influences de l’art ‘abbasside se

traduisent par l’emploi de carreaux de faïence à

reflets métalliques analogues à ceux de Samarra, par

l’usage du défoncement des façades en niche plate

ou en cul de four et par des trompes pour le passage du carré

au polygone. La Grande Mosquée de Kairouan est

l’œuvre capitale du Maghreb, comme la Grande Mosquée

de Cordoue l’est de l’Espagne.

À l’époque aghlabide appartient le petit oratoire

connu sous le nom de mosquée des Trois-Portes,

élevé en 866 ; il comporte une façade à

arcatures en fer à cheval et trois nefs divisées en

profondeur par trois travées. Trois autres monuments sont

à signaler à Kairouan : la Zawiya de Sidi Sahib, dite

mosquée du Barbier, datant du Ier siècle, a

été remaniée au XVIIe siècle ;

l’agréable ensemble architectural actuel, œuvre de

Hammuda bey, comprend une medersa, un oratoire et un tombeau ;

à la Zawiya de Sidi Abeid al-Ghayrani, construite

peut-être par un prince hafside en 1325, la salle de

prière est divisée en trois nefs transversales, et le

tombeau du saint s’élève près du mihrab. Le

plus récent des monuments religieux est la Zawiya Sidi

‘Ameur Abbada ; connue sous le nom de mosquée des Sabres,

elle contient la sépulture d’un santon mort en 1871. La

construction est remarquable par ses cinq coupoles à

côtes reposant sur le cube par un tambour polygonal

percé de fenêtres. Les défenses primitives de la

ville, élevées au VIIIe siècle, ont

été démolies à plusieurs reprises mais

l’enceinte actuelle, qui remonte au XVIIIe siècle,

présente encore un caractère très

médiéval, avec ses portes coudées comme Bab

al-Khukha et ses murs de brique flanqués de contreforts et de

saillants semi-circulaires reliés par un chemin de ronde que

protège un parapet à merlons.