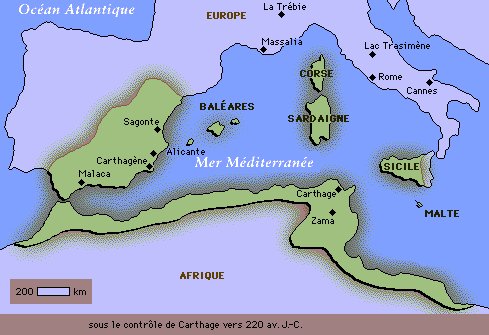

Fondée par les Phéniciens au IXe siècle avant

Jésus-Christ selon les uns, au VIIIe selon les autres,

Carthage tira longtemps sa prospérité de ses relations

commerciales avec les divers peuples de l’Afrique septentrionale

et de la Méditerranée occidentale.

Ses tentatives d’expansion territoriale en Sicile devaient

l’entraîner dans de graves conflits, avec les Grecs

d’abord, de 480 à 264 avant J.-C., puis avec les Romains,

de 264 à 146 avant J.-C. Ces luttes devaient prendre fin avec

la destruction complète de la ville et avec l’annexion de

son territoire à l’ager publicus de Rome.

L’établissement d’une colonie romaine sur le site de

Carthage fut l’objet des revendications du parti populaire. La

victoire de César allait aboutir à la reconstruction de

la ville, en 44 avant J.-C. Carthage redevient, sous Auguste, la

cité la plus prospère d’Afrique ; elle rivalise

bientôt avec Rome par la splendeur de ses monuments. Cette

prospérité cependant ne devait pas survivre aux

troubles sociaux et religieux qui marquèrent, au IVe

siècle après J.-C., l’histoire de l’Afrique

romaine. Pillée par les Vandales en 440 et reconstruite par

Justinien, Carthage sera finalement anéantie par les Arabes en

698.

1. Kart Hadasht, la « Ville

neuve »

Carthage est située au fond du golfe de Tunis, sur une presqu’île baignée à l’est par la mer, au sud par le lac de Tunis, au nord par la sebkha el-Riana qui formait jadis le fond du golfe d’Utique avant qu’il ne soit comblé par les alluvions de la Medjerda. Des collines disposées en arc de cercle dominent la ville à l’ouest ; sur la plus méridionale se dressait la citadelle de Byrsa, les autres abritaient des nécropoles. Au-delà, vers Sidi bou Saïd et La Marsa, s’étendait une banlieue nommée Megara.

Les origines de la

cité

Selon une tradition transmise par Timée et reprise par

Justin, Carthage aurait été fondée vers 814

avant J.-C. par Elissa ou Didon, sœur du roi de Tyr, Pygmalion,

accompagnée de notables tyriens fuyant leur patrie et de

Chypriotes. L’historien juif Josèphe, citant

Ménandre, Grec d’Asie qui avait consulté les

Archives royales de Tyr, rapporte l’événement

à Elissa et le situe entre 825 et 819. Mais il est impossible

de démontrer que ces deux récits sont

indépendants l’un de l’autre, aussi leur valeur

probante demeure-t-elle incertaine. Le monument phénicien le

plus ancien trouvé à Carthage est une chapelle votive

sise au tophet de Salammbô ; on peut la dater, par la

céramique grecque placée dans un dépôt de

fondation et accompagnant les offrandes sacrificielles, aux environs

de 725 avant J.-C. Les tombes puniques connues ne sont pas

antérieures à la fin de ce siècle. Aussi,

plusieurs savants (notamment Rhys Carpenter) rejettent la tradition

littéraire et s’appuient sur ces documents

archéologiques pour dater la fondation de la cité du

milieu du VIIIe siècle. Des sondages profonds

réalisés dans la plaine littorale située au pied

de Byrsa permettent de démontrer l’existence d’un

habitat archaïque datant de la première moitié du

VIIIe siècle avant J.-C.

Nous ne savons pratiquement rien de la Carthage des VIIIe et VIIe

siècles avant J.-C., si ce n’est qu’elle vivait de

cabotage, importait tous les produits fabriqués et avait pour

dieu tutélaire Baal Hammon, le El phénicien,

assimilé plus tard à Kronos et à Saturne.

C’est à lui qu’étaient voués les

enfants qu’on brûlait vifs en sacrifice (molek ), pour

assurer vie et prospérité à la cité, en

son tophet de Salammbô. Un siècle et demi après

la fondation de la ville, les Carthaginois s’installent à

Ibiza (Baléares). Dès le milieu du VIe siècle,

la ville est gouvernée par des rois appartenant à la

famille des Magonides. Alliée aux Étrusques, elle

domine la Sicile du Sud-Ouest, prend pied en Sardaigne, repousse les

Phocéens de Corse à Alalia, secourt Gadir (Cadix)

assiégée par les Ibères, chasse Dôrieus et

ses colons spartiates de Tripolitaine. Dans les dernières

années du siècle, les lamelles d’or de Pyrgi

attestent son entente avec Caere, et le premier traité

d’alliance avec Rome est conclu. La richesse du mobilier

funéraire témoigne de sa prospérité et de

l’activité du commerce avec l’Égypte, la

Grèce et l’Étrurie.

Les guerres contre les

Grecs

En 480, Carthage, battue à Himère par Gelon, tyran

de Syracuse, évacue la Sicile à l’exception de

Motye, tandis que la flotte perse, en grande partie formée de

contingents phéniciens, est écrasée à

Salamine. Les rois Magonides se replient sur l’Afrique et

mettent leur territoire en valeur. Le roi Hannon dirige deux

expéditions maritimes de prospection, l’une vers

l’Afrique tropicale, l’autre vers la Grande-Bretagne, afin

de trouver les ressources minières nécessaires au

développement de l’industrie lourde naissante.

À la fin du Ve siècle, la guerre éclate de

nouveau en Sicile contre les Grecs ; les Carthaginois s’emparent

de Sélinonte, Agrigente et Gela, mais Denys de Syracuse

regroupe les Hellènes et le roi Himilcon échoue devant

Syracuse. Les Magonides, attaqués par les aristocrates,

propriétaires fonciers qui souhaitent la paix, voient leur

pouvoir décroître. Une révolution religieuse

porte alors Tanit Pene Baal au sommet du panthéon punique,

à la place de son parèdre Baal Hammon qui est

relégué au second rang ; et, au tophet, des

stèles d’inspiration grecque ornées de symboles,

dits « signes de la bouteille et de Tanit », remplacent peu

à peu les anciens cippes votifs dédiés à

Baal Hammon, en forme de trônes et de chapelles

égyptisantes. Le culte grec de Déméter est

introduit en 396. Vers 380, la noblesse se débarrasse

définitivement des Magonides et institue le tribunal des

Cent-Quatre qui surveille étroitement les

généraux, substitués aux rois à la

tête des armées. Le pouvoir réel est aux mains de

comités secrets peu nombreux qui se recrutent par cooptation.

Vers 360, Hannon le Grand, chef du parti « nationaliste »,

essaie vainement de renverser le régime oligarchique.

La lutte contre les Grecs de Sicile devient moins âpre

après la mort de Denys Ier (367). La diplomatie carthaginoise

suit de près l’évolution de la situation en Italie

péninsulaire ; en 348, la vieille alliance avec Rome est

renouvelée ; cette dernière en profite pour subjuguer

la Campanie et le Latium. Carthage incite ses alliés

étrusques à conserver la neutralité pendant les

guerres samnites ; elle finira par sacrifier l’alliance

tyrrhénienne à l’alliance romaine. Cependant, les

Grecs reprennent l’offensive en Sicile avec Timoléon, qui

inflige une grave défaite à l’armée punique

au Crimisos (339), et surtout avec Agathocle, qui prend le pouvoir

à Syracuse en 312 et débarque en Afrique en 310.

L’invasion provoque des troubles religieux et politiques graves

à Carthage, et le roi Bomilcar tente vainement, une nouvelle

fois, de renverser le pouvoir oligarchique (307). L’échec

d’Agathocle et de Bomilcar permet au régime oligarchique

d’atteindre son apogée, qui durera près d’un

demi-siècle (307-263). Inquiétée un moment par

l’impérialisme macédonien (Alexandre prend Tyr en

332), Carthage conclut une entente économique profitable avec

la dynastie lagide qui domine l’Égypte, la Palestine et

la Phénicie. Elle accueille largement les influences grecques

venues de Sicile, d’Italie méridionale et

d’Égypte. Aristote, qui étudie sa constitution

vers 330, la compare à celles des cités grecques

qu’il considère comme les mieux gouvernées.

Dominant économiquement la Méditerranée

occidentale et entretenant de bonnes relations avec l’Orient,

l’État punique jouit d’une grande

prospérité.

Les guerres contre

Rome

Cette situation est gravement ébranlée par la

première guerre avec Rome (264-241). Carthage et Rome

s’étaient encore entendues pour éliminer Pyrrhos

d’Épire qui tentait de relever l’hellénisme

occidental (278-276). Mais Rome fut entraînée par ses

associés campaniens à prendre pied en Sicile. Le

gouvernement punique ne sut ni voir venir le péril, ni le

conjurer à temps. Dès les premières

années de la guerre, il perdit la province sicilienne,

à l’exception de quelques places fortes, et subit

même de graves défaites navales (Myles en 260). En 256,

Regulus renouvela la tentative d’invasion d’Agathocle. Il

échoua ; mais la guerre, en se prolongeant, ruina

l’économie de Carthage qui dut accepter la paix en

241.

Cet échec provoqua la chute du régime oligarchique. Une

révolte sociale menée par les mercenaires menace

l’existence même de Carthage. Elle est

maîtrisée par Amilcar Barca, général qui

s’était illustré en Sicile et qui mit fin au

régime aristocratique. Carthage sera désormais

gouvernée par deux suffètes, élus annuellement

par l’Assemblée populaire devenue souveraine. Au lieu

d’établir sa dictature en Afrique, Amilcar

préfère fonder en Espagne un État

théoriquement soumis à Carthage, mais dont il est le

maître et où il trouve les ressources nécessaires

à la revanche contre Rome. Après sa mort et le

règne de son gendre Asdrubal, ses projets sont

réalisés par son fils Hannibal. Celui-ci projette de

séparer de Rome ses alliés de Campanie et d’Italie

méridionale, en ébranlant la

Confédération italique avec l’aide des Celtes. Il

est tout près du succès après la victoire de

Cannes (216) qui entraîne la défection de Capoue,

Tarente et Syracuse. Mais, isolé par la défaite de son

beau-frère Asdrubal vaincu et tué à la bataille

du Métaure, affaibli par les défections des Campaniens

et des Apuliens, il ne peut assiéger Rome. Une armée

romaine conduite par Scipion s’empare des possessions espagnoles

de Carthage, passe en Afrique, et Hannibal, contraint de quitter

l’Italie, est écrasé à Zama en 202. La paix

est signée, la puissance de Carthage détruite à

jamais. La troisième guerre punique éclate en 148 et,

en 146, Scipion Émilien rase Carthage.

Les ruines de Kart

Hadasht

La ville de la période hellénistique était, d’après Tite-Live, entourée d’une enceinte fortifiée de 34 kilomètres de longueur. Il n’en reste que des blocs épars le long du front de mer et un fossé appartenant aux défenses extérieures qui barraient l’isthme à hauteur de Chott Bahira. Les deux lagunes qui s’étendent aujourd’hui parallèlement au rivage entre Douar ech Chott et Le Kram sont sans doute les vestiges des ports intérieurs ceints de portiques ioniques décrits par Appien. Le bassin rectangulaire qui débouche dans la baie du Kram occuperait l’emplacement du port de commerce, et le bassin circulaire entourant un îlot, celui du Cothôn ou port de guerre, au centre duquel se dressait le palais de l’Amirauté. Au tophet de Salammbô, seul le niveau antérieur au IIIe siècle a subsisté ; il est formé de tertres truffés d’urnes contenant les cendres des enfants offerts en sacrifice et surmontés d’ex-voto, en forme de pilier funéraire ou de stèles à fronton triangulaire souvent flanqué de deux acrotères, ornées des emblèmes divins encadrés d’un décor floral ou architectural hellénisant. La couche supérieure a été bouleversée par les Romains, et les stèles arrachées de leur tertre, brisées, dispersées. Une chapelle de faubourg, détruite par l’incendie de 146, a été découverte sous la gare actuelle de Salammbô. Elle était décorée de colonnes en trompe l’œil alors fort à la mode et abritait des statues de divinités en terre cuite, alignées sur une banquette. Les socles et les montants des trônes de ces simulacres étaient ornés de plaques de terre cuite estampées, représentant des sphinx et des Victoires tropéophores émergeant de buissons d’acanthe, de style alexandrin. Des plaques de terre cuite analogues ont été aussi exhumées dans un sanctuaire domestique attenant à une villa située à Amilcar et dans la favissa où se trouvaient entassés des brûle-parfum et des bustes de Déméter provenant du temple de cette déesse sans doute. Sur les premières, on voit des Victoires ailées, un masque de Gorgone, Scylla et une procession dionysiaque, sur les autres une naissance d’Aphrodite et des Amours ailés. Sur la colline de Byrsa, les restes de maisons puniques détruites lors du siège de 146, des fragments de frises ou de corniches de céramique rehaussées de couleurs vives, des colonnettes tapissées de stuc laissent à penser que ces riches demeures ne différaient guère de celles des autres cités méditerranéennes de l’époque, si ce n’est par un goût assez prononcé pour les décors égyptisants. Les cimetières de la fin du IVe siècle et du IIIe ont livré de magnifiques sarcophages en marbre. Les uns portent sur leur couvercle l’effigie d’un homme barbu, la tête posée sur un coussin selon la mode étrusque, et tenant une lampe ou une cassolette ; le plus remarquable est orné d’un simulacre de Tanit, coiffée de la dépouille de l’épervier et drapée dans les ailes repliées de l’oiseau ; certains ont la forme d’un temple grec, au toit à double pente ; les frontons sont peints de motifs divers, Scylla, griffons affrontés, les bandeaux latéraux de rinceaux horizontaux encadrant une tête humaine. À l’époque des guerres puniques, les Carthaginois se faisaient souvent incinérer ; leurs restes étaient alors déposés dans des coffrets en calcaire, tandis qu’une stèle creusée d’une niche abritant un portrait fort schématique du défunt ou une statue grossière se dressait au-dessus de la tombe.

2. Carthage romaine

La reconstruction de la

ville

En

123, le tribun Caius Gracchus fait voter la création à

Carthage d’une colonie romaine. Le projet, violemment combattu

par les oligarques, avorte aussitôt. Il est repris par Jules

César, mais celui-ci ne put le réaliser avant son

assassinat. C’est seulement en 44 avant J.-C. que les triumvirs,

exécutant les volontés du dictateur, installent une

colonie qui occupe non l’emplacement de l’ancienne ville

punique, mais la zone située au nord-ouest, autour du village

arabe de La Malga. Après des vicissitudes résultant des

guerres civiles, Octave renforce cette colonie par un nouveau

contingent de trois mille familles en 29 avant J.-C. Il fait alors

recouvrir le sol maudit en 146 par une cadastration

régulière dans laquelle s’inscrivent maisons et

édifices publics ; le centre de cette cadastration se trouve

sur l’actuelle colline de Byrsa, au chevet de la

cathédrale ; elle a la forme d’un carré de 1 400

mètres de côté, avec un angle battu du

côté nord-ouest correspondant à

l’emplacement de la colonie césarienne.

En

123, le tribun Caius Gracchus fait voter la création à

Carthage d’une colonie romaine. Le projet, violemment combattu

par les oligarques, avorte aussitôt. Il est repris par Jules

César, mais celui-ci ne put le réaliser avant son

assassinat. C’est seulement en 44 avant J.-C. que les triumvirs,

exécutant les volontés du dictateur, installent une

colonie qui occupe non l’emplacement de l’ancienne ville

punique, mais la zone située au nord-ouest, autour du village

arabe de La Malga. Après des vicissitudes résultant des

guerres civiles, Octave renforce cette colonie par un nouveau

contingent de trois mille familles en 29 avant J.-C. Il fait alors

recouvrir le sol maudit en 146 par une cadastration

régulière dans laquelle s’inscrivent maisons et

édifices publics ; le centre de cette cadastration se trouve

sur l’actuelle colline de Byrsa, au chevet de la

cathédrale ; elle a la forme d’un carré de 1 400

mètres de côté, avec un angle battu du

côté nord-ouest correspondant à

l’emplacement de la colonie césarienne.

Cette colonie possédait un vaste territoire aux limites

d’ailleurs mal connues. On sait qu’il comprenait des pagi

ou cantons, situés dans l’ouest de la Tunisie actuelle,

dans la région de Dougga, à 100 kilomètres de

Carthage. Il est possible que cet immense domaine ait

été d’un seul tenant : s’y inséraient

des terres laissées aux cités indigènes, des

latifundia appartenant à l’empereur et aux

sénateurs romains et même le territoire d’autres

colonies moins importantes. Théoriquement, le sol de Carthage

restait propriété publique du peuple romain. Les traces

de cette fiction juridique ne disparurent qu’avec Septime

Sévère, qui conféra aux Carthaginois le jus

italicum comportant pleine propriété de leurs

terres.

Les institutions

Les

institutions de la Colonia Julia Karthago étaient, comme

celles de toutes les colonies romaines, calquées sur celles de

la République romaine. L’assemblée des citoyens

élit annuellement les magistrats, dont les principaux sont les

duumvirs . Les magistrats et anciens magistrats forment le

sénat municipal ou ordo . En outre, Carthage est la

résidence du proconsul, gouverneur de la province

d’Afrique, toujours pris parmi les sénateurs romains

parvenus au sommet de la hiérarchie ; il est assisté de

légats. Le procureur gère les intérêts

financiers de l’empereur ; il est le second personnage de la

province. L’un et l’autre sont assistés d’un

nombreux personnel administratif, les officiales , en majorité

esclaves ou affranchis, dont on a retrouvé les tombeaux.

Carthage est également le siège du conseil provincial,

composé de délégués de toutes les

cités africaines, qui choisit chaque année le

prêtre du culte impérial. Très vite, les

descendants des colons italiens se fondent avec les Africains qui

accèdent de plus en plus nombreux au droit de cité

romain. S’y ajoutent en assez grand nombre des immigrés

venus de l’intérieur de l’Afrique et de toutes les

régions de l’Empire. Le chiffre de la population est

impossible à apprécier exactement. Les Anciens nous

disent seulement que Carthage était la deuxième

agglomération de l’Occident après Rome, et

qu’elle ne le cédait guère aux principales villes

d’Orient. Or Rome a compté au moins 500 000 habitants et

probablement un million ; Alexandrie et Antioche en avaient plusieurs

centaines de milliers. Le chiffre de 300 000 Carthaginois peut

être considéré comme raisonnable.

Les

institutions de la Colonia Julia Karthago étaient, comme

celles de toutes les colonies romaines, calquées sur celles de

la République romaine. L’assemblée des citoyens

élit annuellement les magistrats, dont les principaux sont les

duumvirs . Les magistrats et anciens magistrats forment le

sénat municipal ou ordo . En outre, Carthage est la

résidence du proconsul, gouverneur de la province

d’Afrique, toujours pris parmi les sénateurs romains

parvenus au sommet de la hiérarchie ; il est assisté de

légats. Le procureur gère les intérêts

financiers de l’empereur ; il est le second personnage de la

province. L’un et l’autre sont assistés d’un

nombreux personnel administratif, les officiales , en majorité

esclaves ou affranchis, dont on a retrouvé les tombeaux.

Carthage est également le siège du conseil provincial,

composé de délégués de toutes les

cités africaines, qui choisit chaque année le

prêtre du culte impérial. Très vite, les

descendants des colons italiens se fondent avec les Africains qui

accèdent de plus en plus nombreux au droit de cité

romain. S’y ajoutent en assez grand nombre des immigrés

venus de l’intérieur de l’Afrique et de toutes les

régions de l’Empire. Le chiffre de la population est

impossible à apprécier exactement. Les Anciens nous

disent seulement que Carthage était la deuxième

agglomération de l’Occident après Rome, et

qu’elle ne le cédait guère aux principales villes

d’Orient. Or Rome a compté au moins 500 000 habitants et

probablement un million ; Alexandrie et Antioche en avaient plusieurs

centaines de milliers. Le chiffre de 300 000 Carthaginois peut

être considéré comme raisonnable.

Les édifices publics et privés de la Carthage

augustéenne ont été presque tous détruits

lors de reconstructions massives, dont les plus importantes se

situent dans la seconde moitié du IIe siècle et au IVe.

Très rares sont les murs en opus reticulatum , les

mosaïques simples qui peuvent remonter au début de

l’ère chrétienne. Même les sculptures

datables sont en très grande majorité

d’époque antonine ou sévérienne. Font

exception : l’autel de la gens Augusta, dédié vers

la fin du règne d’Auguste, et un relief

représentant Mars Ultor et Vénus Genitrix (musée

d’Alger).

Une histoire

mouvementée

L’histoire de Carthage aux deux premiers siècles est

fort paisible. En 70, dans la guerre civile qui suit la chute de

Néron, le proconsul Pison tente de se faire proclamer

empereur, mais son complot échoue. Sous le règne de

Commode et le proconsulat de Pertinax (180 apr. J.-C.), les

prophètes qui hantent le temple de Caelestis et qu’on

appelle les « chiens de la déesse » provoquent de

l’agitation, probablement pour protester contre la romanisation

du culte. Le premier événement politique vraiment grave

survient en 238 ; le proconsul Gordien ayant été

proclamé empereur par les Thysdritains, Carthage, ainsi que

l’Assemblée des villes de Proconsulaire, prend fait et

cause pour lui, contre Maximin le Thrace. La légion IIIe

Augusta, commandée par Capellien, fidèle à

Maximin, bat les milices des cités et ravage la ville. Cette

dévastation est toutefois moins grave que celle qui

résulte en 311 de l’usurpation de Domitius Alexander.

L’Afrique est alors dans l’obédience de Maxence, en

même temps que l’Italie. Le vicaire d’Afrique se fait

proclamer empereur ; il semble appuyé par des

éléments sécessionnistes, ou du moins

désireux de supprimer l’exportation du blé

d’Afrique en direction de Rome. Les docks du port où ce

blé était entreposé sont détruits.

Maxence envoie une expédition punitive qui anéantit en

grande partie la ville. Mais, peu de temps après, il est

vaincu et tué par Constantin. Carthage est somptueusement

rebâtie.

Les ruines de la Carthage

impériale

Les thermes

Les vestiges les plus impressionnants de la Carthage impériale

sont ceux des thermes d’Antonin, construits sur l’ordre de

cet empereur, entre 145 et 162, au nord de la ville, le long du

rivage. Leurs dimensions colossales (près de 300 m de long),

la somptuosité de leur décor les classent parmi les

plus remarquables des thermes impériaux. Un axe

perpendiculaire à la mer sépare l’édifice

en deux parties symétriques. On entrait par les faces

latérales. Les bains se trouvaient à

l’étage. Ils s’ordonnaient autour d’une immense

salle centrale, aux voûtes soutenues par douze colonnes

jumelées de granit gris, couronnées de chapiteaux

corinthiens en marbre blanc, de plus de douze mètres de

hauteur, et à laquelle on accédait en traversant

vestibules et palestres. Les piscines froides sont à

l’est ; un portique ouvert sur le golfe les borde ; les bains

chauds, à l’ouest, comprennent un caldarium de plan

rectangulaire fermé par deux absides semi-circulaires et

situé entre deux salles polygonales. On ne voit plus

aujourd’hui que le rez-de-chaussée des thermes et le sol

des piscines : au centre et à l’est, les salles à

pilastres, arasées ou ayant conservé leurs voûtes

qui soutenaient les palestres et la salle centrale ; à

l’ouest, les salles polygonales à double voûte

circulaire portée par un pilier central et des piliers

rayonnants, séparées par des magasins

voûtés qui portaient les bains chauds. Ces pièces

étaient encombrées de blocs provenant des voûtes

de l’étage (l’un d’eux est recouvert d’une

mosaïque à cubes de verre polychrome),

d’éléments de sols pavés de mosaïque

noire et blanche (encadrant des tableaux polychromes), de fûts

de colonnes de porphyre ou de marbre de Chemtou vert et rose, de

chapiteaux historiés (chapiteau aux anguipèdes,

à la tête de Caelestis, à la chouette), de

débris de statues (dont les portraits des empereurs Antonin le

Pieux et Caracalla, des impératrices Livie et Faustine, et

deux hermès ou statues piliers représentant l’une

un Berbère, l’autre un Nègre). Une vaste esplanade

entoure les thermes sur les trois côtés terrestres ;

elle est bordée de salles de réunion richement

décorées de stucs, de fontaines, de statues (on y a

exhumé un magnifique portrait de Constance II), de latrines

semi-circulaires. Le forum devait se trouver près des thermes,

au sud, à l’emplacement de l’ancien palais

beylical.

Le port

Du port et des docks, il ne reste qu’une faible partie des

murs de fondation : mur courbe soutenant des magasins encerclant le

port rond du Kram, voûtes et piliers portant des magasins

alignés le long du bassin rectangulaire de Salammbô,

édifiés au-dessus du champ de stèles du tophet.

Il se peut que l’ancien Cothôn punique, situé au

nord de cet ensemble, ait conservé sa fonction de rade

militaire, car on y a trouvé des restes de quais et de dallage

datant du IVe siècle après J.-C.

Les théâtres et le

cirque

La

cavea du Théâtre était creusée dans les

flancs de la colline qui porte ce nom et qui domine la ville au

nord-ouest : c’est là qu’Apulée

prononça Les Florides . L’Odéon ou

théâtre couvert fut édifié sous les

Sévères, au sommet de cette colline.

L’hémicycle des gradins était tourné vers

le nord et reposait sur un dispositif de couloirs semi-circulaires,

voûtés et étagés en

amphithéâtre, qui servaient à la circulation des

spectateurs. L’édifice était orné de

colonnes corinthiennes en marbre de Chemtou vert et rose, et de

statues. Le cirque et l’amphithéâtre se dressaient

au sud-ouest de la ville. Aujourd’hui, on distingue à

peine l’emplacement de la piste et de la spina du cirque.

L’amphithéâtre aussi a été

rasé, mais Edrisi, voyageur arabe du XIIe siècle, le

décrit ceint de cinquante arcades, surmontées de

plusieurs rangs d’arcades similaires, ornées de reliefs

représentant des hommes, des animaux et des navires. Les

carceres fermées par des herses occupaient le sous-sol du

podium. À l’origine, Carthage était

alimentée en eau par des réservoirs

voûtés, dans lesquels s’installa le village arabe

de La Malga, et par les citernes des maisons privées. Puis il

fallut construire un aqueduc amenant l’eau du massif du Zaghouan

pour approvisionner les thermes d’Antonin.

La

cavea du Théâtre était creusée dans les

flancs de la colline qui porte ce nom et qui domine la ville au

nord-ouest : c’est là qu’Apulée

prononça Les Florides . L’Odéon ou

théâtre couvert fut édifié sous les

Sévères, au sommet de cette colline.

L’hémicycle des gradins était tourné vers

le nord et reposait sur un dispositif de couloirs semi-circulaires,

voûtés et étagés en

amphithéâtre, qui servaient à la circulation des

spectateurs. L’édifice était orné de

colonnes corinthiennes en marbre de Chemtou vert et rose, et de

statues. Le cirque et l’amphithéâtre se dressaient

au sud-ouest de la ville. Aujourd’hui, on distingue à

peine l’emplacement de la piste et de la spina du cirque.

L’amphithéâtre aussi a été

rasé, mais Edrisi, voyageur arabe du XIIe siècle, le

décrit ceint de cinquante arcades, surmontées de

plusieurs rangs d’arcades similaires, ornées de reliefs

représentant des hommes, des animaux et des navires. Les

carceres fermées par des herses occupaient le sous-sol du

podium. À l’origine, Carthage était

alimentée en eau par des réservoirs

voûtés, dans lesquels s’installa le village arabe

de La Malga, et par les citernes des maisons privées. Puis il

fallut construire un aqueduc amenant l’eau du massif du Zaghouan

pour approvisionner les thermes d’Antonin.

(à droite les ruines des aqueducs qui

acheminaient l'eau)

Les habitations

Les riches demeures s’étageaient sur les pentes des

collines, bien aérées. La mieux conservée se

dresse sur la colline du Théâtre, face à la mer.

Le rez-de-chaussée est occupé par des boutiques ; au

premier, les pièces de réception et le laraire,

tapissés de marbre blanc, pavés de mosaïques,

s’ouvrent sur une enfilade de jardins et de portiques,

agrémentés de bassins. Une magnifique mosaïque

figurant une volière où des oiseaux

s’ébattent dans le feuillage couvrait le péristyle

du viridarium ; elle a donné son nom à cette maison.

Des bains chauds et des magasins se cachent dans la partie amont.

Mais, en général, seules les mosaïques de sol des

habitations ont été conservées : celles de La

Chasse , du Couronnement d’Ariadne , de l’Aurige Scorpianus

, du Seigneur Julius , du Paon , des Saisons ... L’une de ces

demeures est venue au jour lorsqu’on a creusé les

fondations du lycée de Sainte-Monique. La pièce

principale est divisée en trois parties. Un tableau de

mosaïque, situé au centre, porte le portrait d’un

personnage vu de face, en buste, coiffé d’un

diadème, vêtu d’une tunique recouverte d’un

manteau de pourpre et tenant un sceptre ; la tête est

auréolée d’un nimbe ; cette composition ressemble

aux personnifications d’idées philosophiques, Sagesse,

Magnanimité, Force ou autres, à la mode en Orient aux

environs de 400 après J.-C. Le reste du sol est couvert

d’un semis de roses.

Certains monuments ont servi de siège à des

associations religieuses ou civiles. L’un d’eux,

situé le long de la route d’Amilcar, abritait une secte

mystique de douze membres, vénérant Sylvain, dieu

berbère assimilé à Jupiter Hammon.

Pourchassés par les chrétiens après la paix de

l’Église, ces dévots païens

entassèrent dans un caveau leur matériel cultuel, dont

une statue de Déméter et une de Vénus, et en

célèrent l’accès par une mosaïque. Au

pied de la colline de Junon, du côté nord, se tenait le

« club » de la faction du cirque des Bleus, comprenant une

vaste salle à colonnes de plan basilical, une cour à

péristyle pavée de mosaïques représentant

une chasse aux fauves, une frise d’enfants chasseurs,

exécutées par l’équipe qui travailla

à Piazza Armerina, et une immense salle où les dalles

de marbre polychrome alternent avec quatre-vingt-six tableaux de

mosaïque, qui représentent des chevaux de course dont les

noms sont indiqués par des rébus. Enfin, à

l’ouest des thermes d’Antonin se trouvait la schola des

augustales vouée au culte impérial. Une cour centrale,

fermée par une abside, creusée d’un bassin au

centre et bordée de colonnes sur ses côtés les

plus longs, donnait accès à l’ouest à des

bureaux et à l’est à une salle de réception

trifoliée. Le pavement d’une des absides

représente des putti accrochant des guirlandes à la

coupole d’un kiosque flanqué, aux deux ailes, d’une

colonnade fermée par un rideau où devait se

dérouler une cérémonie du culte impérial.

Dans le quartier des Ports, un palais fastueux s’élevait

au-dessus de l’area du tophet punique. Il n’en reste que

des fragments de fresques figurant un thiase marin et des panneaux de

mosaïques ornant les sols qui représentent des Saisons

nimbées et ailées, datant de la première

moitié du IVe siècle. La banlieue nord de Carthage,

l’ancienne Megara, était couverte de villas et de

jardins.

Les sanctuaires

Aucun des grands sanctuaires de la Carthage romaine n’a été retrouvé. Un petit metroon a cependant été reconnu sur le flanc ouest de la colline de Byrsa ; une statue de Cérès, couronnée d’épis, une inscription mentionnant une confrérie de prêtres de Cérès (sacerdotes cereales ) ainsi que de nombreux fragments architecturaux décorés de raisins et d’épis ont été exhumés sur le plateau de Bordj Djedid, là où devait s’élever le temple de la déesse ; de même, au tophet de Salammbô, on a retrouvé des vestiges de la modeste chapelle dédiée à Saturne, un buste du dieu, une mosaïque consacrée au « Seigneur » par Erucius et des cippes. Enfin, un bloc pesant plusieurs tonnes, portant l’inscription Iussu Domini Aescu (lapi ), découvert sur la colline du Théâtre, indique sans doute l’emplacement du temple de ce dieu, qui succéda à celui d’Eshmoun.

3. L’apport des fouilles

depuis 1973

Carthage est la seule grande ville antique du monde méditerranéen dont la connaissance a été profondément renouvelée. De 1973 à 1989, la grande campagne internationale de Carthage patronnée par l’U.N.E.S.C.O. a fait participer des dizaines de missions venant de nombreux pays à l’étude des vestiges carthaginois à travers toutes les périodes.

La ville punique

Grâce aux fouilles, la ville punique, jusque-là

mystérieuse, est réapparue, et son évolution est

mieux connue. Malgré de grandes lacunes, les lignes

générales de l’histoire de l’antique

cité peuvent être esquissées. Surtout parce que

la plus marquante, la dernière phase qui précède

la destruction de 146 avant J.-C., a été mise au jour.

Un quartier a été découvert,

dégagé et restauré sur le flanc sud de

l’acropole de Byrsa. Ce quartier, miraculeusement

préservé, doit sa survivance aux énormes travaux

entrepris par le constructeur romain : pour établir une

immense plate-forme sur la colline, on a écrêté

le sommet et comblé les versants sous d’énormes

quantités de remblais maintenus à mi-pente par des murs

de soutènement. Ce sont ces remblais qui ont enfoui et

préservé les vestiges.

C’est un quartier d’habitation édifié

à flanc de colline selon un plan régulier, suivant une

orientation nord-est - sud-ouest ; chaque îlot rectangulaire

(30 m Z 15 m environ), entouré par de larges rues

orthogonales, s’étage par paliers successifs suivant la

pente et comprend plusieurs habitations de plan allongé

comportant différentes variantes : donnant sur la

façade, une grande salle longée d’un couloir

d’accès conduit vers une courette centrale à ciel

ouvert et débouche au fond sur un ensemble de petites

pièces. Au sous-sol de chaque unité, une citerne

très profonde était approvisionnée par les eaux

de pluie provenant des terrasses. Le sol est pavé d’un

tuileau de poterie concassée parsemé de petits cubes de

marbre blanc. Les murs sont couverts d’un stuc blanc, parfois

peint. Nul doute que cette architecture comportait plusieurs

étages.

Ce lotissement a été daté de la fin du IIIe

siècle – début du IIe siècle,

c’est-à-dire de la seconde guerre punique. Après

sa défaite à Zama en 203, Hannibal, devenu

suffète de sa patrie, aurait été le promoteur de

cet ensemble qui révèle une organisation urbanistique

et architecturale remarquable.

Ce quartier aura la vie courte, puisque, en 146, il sera

détruit par les soldats de Scipion, puis enfoui sous les

remblais des terrassements de la ville romaine. Ce sont les fouilles

récentes menées par l’équipe

française dans le cadre de la campagne internationale qui le

remettront au jour.

Un autre secteur essentiel de Carthage a fait l’objet de travaux

de fouilles et de recherches : ce sont les ports puniques.

L’identification des anciens ports de Carthage avec les deux

lagunes actuelles n’était pas assurée et certains

la contestaient. L’équipe britannique a pu, malgré

l’état fangeux actuel des lagunes, les remaniements

opérés à l’époque romaine et

l’abandon ultérieur, reconstituer l’état et

l’aspect des prestigieux ports de Carthage et plus

particulièrement le port militaire circulaire.

L’archéologie a confirmé la description qu’en

avait faite Polybe, reprise par Appien : « Les ports de Carthage

étaient disposés de telle sorte que les navires

passaient de l’un dans l’autre ; de la mer, on

pénétrait par une entrée large de 70 pieds

[20,72 m] qui se fermait avec des chaînes de fer. Le

premier port, réservé aux marchands, était

pourvu d’amarres nombreuses et variées. Au milieu du port

intérieur était une île. L’île et le

port étaient bordés de grands quais. Tout le long de

ces quais, il y avait des loges, faites pour contenir 220 vaisseaux,

et, au-dessus des loges, des magasins pour les agrès. »

On sait par les fouilles britanniques que cet état date de la

dernière période de Carthage et qu’il ne peut

être antérieur au IVe siècle avant J.-C.

Autre révélation des fouilles internationales : la

découverte des niveaux et des vestiges du Ve siècle,

c’est-à-dire de la période d’expansion de

Carthage, sous les Magonides (fouilles allemandes). Sur la plaine

littorale qui s’étend au pied de la colline de Byrsa,

à l’abri d’une puissante muraille garnie de tours,

fut construit alors un nouveau quartier d’habitation selon un

plan régulier ; il était desservi par une voie de

communication aboutissant à une porte maritime défendue

par des bastions. Au IIe siècle, certaines demeures furent

agrandies aux dépens d’autres : ordonnées autour

d’une cour à colonnade, les ailes de la maison

comportaient désormais au moins deux niveaux.

L’architecture en était soignée : stucs peints aux

murs, sols en mosaïques ; puits et citernes assuraient

l’approvisionnement en eau. L’incendie de 146

détruisit ce quartier. Lorsque les Romains reconstruisirent la

ville, ils reprirent le même schéma d’orientation

urbanistique. Un sondage stratigraphique profond opéré

sur l’axe du Decumanus Maximus dans la plaine littorale, au pied

de la colline de Byrsa, a permis d’obtenir une séquence

chronologique des différentes occupations urbaines de la

ville.

Au plus profond du sondage, à 8 mètres au-dessous du

niveau actuel, on a distingué plusieurs couches de sol en

terre battue, datées à partir de la première

moitié du VIIIe siècle grâce à des

fragments de céramique d’importation grecque,

phénicienne, chypriote et ibérique, ainsi que de la

céramique locale.

Au-dessous des couches archaïques était

édifié un grand temple que l’on a pu identifier

grâce aux éléments architecturaux

retrouvés. Une grande quantité de sceaux

sigillés qui fermaient les rouleaux de papyrus permet

d’affirmer l’existence d’archives qui ont

brûlé.

Le temple serait consacré à Baal Hamon Jeune,

assimilé au dieu égyptien Horus Harpocrate, dans lequel

les Romains reconnaissaient Apollon.

Après la destruction de la ville punique, une grande basilique

civile aurait été élevée, et l’on

sait par les textes anciens qu’un tel monument donnait sur le

forum de la ville basse, qui aurait succédé à

l’agora punique.

Un autre témoignage important de la Carthage punique est le

« tophet », sanctuaire de Tanit et de Baal Hamon. On sait

par diverses sources antiques que les Carthaginois pratiquaient des

sacrifices de jeunes enfants en l’honneur de divinités

tutélaires de la ville. C’est par hasard que ce lieu

consacré a été découvert, en 1920,

à proximité du port marchand. Plusieurs milliers de

stèles votives surmontant des urnes qui contenaient les restes

des sacrifiés ont été recueillies par les

fouilleurs. Comme elles se sont superposées au cours du temps,

on a pris l’habitude de les répartir en trois grandes

périodes : la plus ancienne, au niveau le plus bas, allant de

715 à 600, puis la deuxième de 600 à 300, enfin

la dernière de 350 à 146. C’est là

qu’a été découvert le dépôt le

plus ancien recueilli à Carthage : constitué de

céramiques d’importation chypriote et orientale, il

remonte à 725 avant J.-C. La découverte du tophet

démontre la persistance des sacrifices humains durant toute

l’époque punique, même si l’on y substitua

parfois des animaux. La fouille menée par une équipe

américaine dans un secteur du tophet a confirmé les

observations faites auparavant.

Sur la pente méridionale de Byrsa, on a découvert une

nécropole très ancienne remontant à la fin du

VIIIe et au début du VIIe siècle. Ce sont les poteries

importées constituant le mobilier funéraire qui

permettent de dater les tombes : en particulier les « kotyles

», gobelets à boire à paroi très fine et

décorée, produits à Corinthe et diffusés

sur le pourtour de la Méditerranée.

De fait, c’est paradoxalement par les nécropoles que la

Carthage punique a survécu et a été

redécouverte : dès la fin du XIXe siècle, les

fouilles de Gauckler et surtout celles de Delattre ont

révélé la multitude des tombes, caveaux et

fosses étalés sur les versants des collines de Borj

Jédid et de l’Odéon ainsi qu’à Byrsa.

Ces tombeaux ont fourni une quantité innombrable d’objets

hétéroclites ayant constitué le mobilier

funéraire : en dehors des stèles et des sarcophages, ce

sont des milliers de vases en terre cuite, de lampes,

accompagnés d’amulettes, de bijoux parmi lesquels

figurent des pièces d’importation que l’on peut

dater. Les fouilles de Delattre, qui se sont étendues sur

plusieurs années, ont rempli le musée de Carthage, sans

que toutes les précautions scientifiques aient

été prises. Le mérite

d’Hélène Bénichou-Safar est d’avoir

repris l’ensemble de la question et d’en avoir

présenté une étude complète : la carte

qu’elle a établie permet de se faire une idée de

l’extension et de la chronologie de la ville des morts.

Sans être exhaustives, les fouilles et les recherches

effectuées depuis 1973 ont beaucoup contribué à

faire connaître l’histoire de Carthage : la mise au jour

des vestiges architecturaux, l’accumulation des niveaux

d’occupation ou de destruction qui se sont succédé

sur le site permettent d’en ébaucher une histoire

archéologique à partir de l’époque

archaïque, même lorsque ces niveaux se ramènent

à quelques horizons entassés ou à quelques

indices de murs évanescents. Leur datation est d’un

apport considérable. La pratique du terrain

révèle aussi la fragilité de la construction

punique constituée de grands blocs superposés encadrant

des assises régulières de moellons, sans liant autre

que la terre ou la glaise ; ces murs se délitent facilement

une fois abandonnés. De même, l’analyse de certains

documents jusque-là négligés a permis de saisir

ou de percevoir des phénomènes économiques

nouveaux : en particulier la céramique d’importation

grecque dont la présence fréquente dans les endroits

fouillés révèle des échanges commerciaux

assez soutenus, même durant les périodes

d’hostilités.

La capitale de l’Afrique

proconsulaire

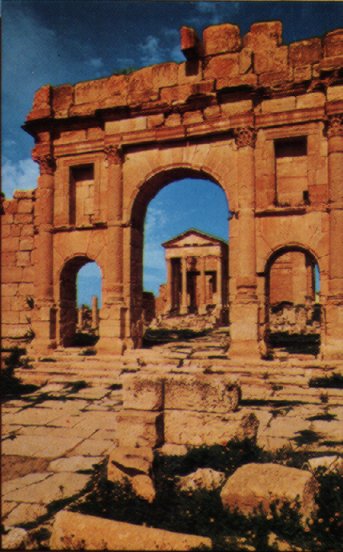

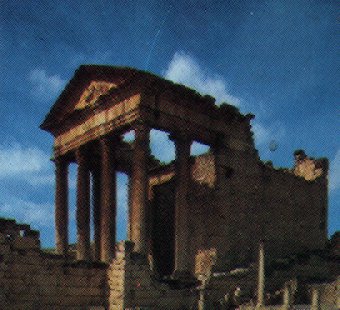

À l’époque romaine, Carthage est la capitale de

l’Afrique proconsulaire. La nouvelle ville

s’élève sur le même emplacement que la

métropole punique, au-dessus des vestiges détruits un

siècle auparavant. D’emblée, le pouvoir

impérial la voudra majestueuse. Le plan cadastral ayant pour

centre la colline de Byrsa en est la preuve : le croisement du

Decumanus Maximus avec le Kardo Maximus détermine un

réseau de rues et d’avenues secondaires enserrant des

îlots rectangulaires couvrant l’ensemble de la

cité. C’est à l’intérieur de ces

insulae , ou îlots, que prendront place les monuments publics

et privés. Seuls les noyaux en béton des structures ou

des voûtes ont subsisté pour les grands monuments. Des

maisons, ce sont en général les citernes

indestructibles et les pavements de mosaïques inutilisables qui

ont survécu. Des grands temples et de leurs annexes, de

même que des basiliques immenses, rien apparemment n’a

subsisté ! Leurs structures architecturales spécifiques

ainsi que la qualité de leur matériau sont responsables

de leur quasi-disparition : colonnes, corniches et charpentes de

pierre, de marbre et de bois ont été bien

évidemment exploitées et

récupérées avec profit. Ainsi,

l’emplacement du forum de Carthage est resté

ignoré jusqu’aux fouilles récentes : le

décor architectonique, les murs en grand appareil et les

grosses dalles de pavement ont totalement disparu. On sait

aujourd’hui que le cœur de la cité

s’élevait au sommet de la colline de Byrsa : vaste

programme de construction commencé sous Auguste, agrandi par

Antonin le Pieux en 155-156 et achevé par Marc Aurèle,

ce qui fit de cette réalisation l’une des plus grandioses

de l’empire. Il suffit d’évoquer la grandeur de la

basilique judiciaire, longue de 84 mètres, large de 44

mètres, qui fermait du côté est l’esplanade

du forum (elle n’offre plus aujourd’hui qu’un vaste

terre-plein dans le jardin du musée).

En bas, sur la côte, dans l’îlot situé au

milieu du bassin du port circulaire, une autre place, circulaire,

elle aussi entourée d’un double portique, l’un

tourné à l’intérieur, l’autre

tourné à l’extérieur sur les quais,

était le centre portuaire. On date l’aménagement

de cette place et des portiques, ainsi que le

réaménagement du bassin, du règne de

l’empereur Commode qui avait créé la Classis

Commodiana en 186, confirmant ainsi le rôle éminent du

port de Carthage.

Ce sont là les deux principaux apports de la Campagne

internationale de fouilles de Carthage pour la période

romaine. Une autre découverte a trait à la

période tardive.

Les envahisseurs

successifs

Cadastrée, Carthage fut pendant longtemps une ville ouverte

à la fois sur la mer par son port et sur son

arrière-pays par les nombreuses routes qui y

convergeaient.

Ce n’est qu’au début du Ve siècle que,

sentant venir le danger barbare, elle se prémunit contre

l’arrivée des envahisseurs en construisant à la

hâte une muraille précédée d’un

fossé qui fait le tour de l’agglomération.

Cette enceinte n’empêchera pas l’entrée des

Vandales et leur installation dans la ville. De même

qu’elle n’empêchera pas leur expulsion un

siècle plus tard lors de la reconquête byzantine, ni la

prise de la ville par les Arabes et son démantèlement

en 698. Une muraille vaut ce que valent les hommes qui la

défendent : celle de Carthage a donc disparu,

démantelée pièce par pièce par le pillage

et l’exploitation de ses matériaux, mais les

archéologues ont retrouvé certaines traces de ses

fondations : H. Hurst dans un grand sondage au sud de Salambô,

Carandini et Wells le long de l’escarpement qui limite le

quartier de l’Odéon.

Après un bref essor, marqué par la volonté de

Byzance de conforter sa province reconquise, Carthage ne tarde pas

à entrer en décadence. Délaissée par le

pouvoir central préoccupé par sa propre survie,

abandonnée progressivement par sa population dont

l’aristocratie émigre, Carthage, affaiblie et

dépeuplée, va être prise en 698 par le

conquérant arabe Hassan Ibn Nôoman qui

l’abandonnera au profit de Tunis. Désormais,

l’antique Carthage va servir de carrière pour la nouvelle

capitale de cette province de l’empire arabo-musulman

naissant.

Perspectives

d’avenir

Le

développement économique introduit par le protectorat

français et l’accroissement démographique qui

s’ensuivit avaient déclenché l’expansion

urbaine. C’est alors que cette zone de Carthage,

jusque-là périphérique, se rapprocha de la

nouvelle capitale, Tunis, et entra dans sa zone d’attraction. Le

cardinal Lavigerie avait pris possession de toutes les hauteurs du

site pour y édifier des monuments et des centres religieux.

Visionnaire, il avait projeté de refonder la nouvelle capitale

catholique du récent protectorat à l’emplacement

de l’antique métropole africaine, punique, romaine et

chrétienne. L’érection d’une immense

cathédrale ainsi que d’un grand séminaire au

sommet de Byrsa, haut lieu et centre géométrique de la

presqu’île, devait être le cœur de cette

résurrection. L’histoire en décida autrement. La

nouvelle ville de Tunis s’étant établie au

voisinage de la médina, le site de Carthage fut

épargné. Mais la progression urbanistique constante de

Tunis tout au long de ce siècle a fini par atteindre Carthage

: elle n’est plus aujourd’hui qu’une des dix-neuf

communes satellites d’une vaste banlieue et soumise à

l’attraction et à la loi de Tunis. La confrontation entre

la poussée urbaine et l’archéologie n’a donc

pas été de tout repos. C’est au prix de nombreux

faits accomplis et de dures concessions à la construction que

l’on a pu constituer une zone archéologique non

aedificandi : cette réserve doit constituer le futur parc

archéologique de Carthage. Le site de Carthage figure depuis

1979 sur la liste du Patrimoine mondial établie par

l’U.N.E.S.C.O. Après avoir fait l’objet d’une

grande campagne internationale, il est désormais

protégé de façon draconienne par la loi de

classement nationale du 7 octobre 1985.

Le

développement économique introduit par le protectorat

français et l’accroissement démographique qui

s’ensuivit avaient déclenché l’expansion

urbaine. C’est alors que cette zone de Carthage,

jusque-là périphérique, se rapprocha de la

nouvelle capitale, Tunis, et entra dans sa zone d’attraction. Le

cardinal Lavigerie avait pris possession de toutes les hauteurs du

site pour y édifier des monuments et des centres religieux.

Visionnaire, il avait projeté de refonder la nouvelle capitale

catholique du récent protectorat à l’emplacement

de l’antique métropole africaine, punique, romaine et

chrétienne. L’érection d’une immense

cathédrale ainsi que d’un grand séminaire au

sommet de Byrsa, haut lieu et centre géométrique de la

presqu’île, devait être le cœur de cette

résurrection. L’histoire en décida autrement. La

nouvelle ville de Tunis s’étant établie au

voisinage de la médina, le site de Carthage fut

épargné. Mais la progression urbanistique constante de

Tunis tout au long de ce siècle a fini par atteindre Carthage

: elle n’est plus aujourd’hui qu’une des dix-neuf

communes satellites d’une vaste banlieue et soumise à

l’attraction et à la loi de Tunis. La confrontation entre

la poussée urbaine et l’archéologie n’a donc

pas été de tout repos. C’est au prix de nombreux

faits accomplis et de dures concessions à la construction que

l’on a pu constituer une zone archéologique non

aedificandi : cette réserve doit constituer le futur parc

archéologique de Carthage. Le site de Carthage figure depuis

1979 sur la liste du Patrimoine mondial établie par

l’U.N.E.S.C.O. Après avoir fait l’objet d’une

grande campagne internationale, il est désormais

protégé de façon draconienne par la loi de

classement nationale du 7 octobre 1985.